Amputieren im Akkord

Seit 1966 sichert und erschliesst das Archiv für Zeitgeschichte (AfZ) an der ETH Zürich private Quellenbestände und betreibt somit gewissermassen Grundlagenforschung. Der langjährige AfZ-Mitarbeiter und WGL-Vorstandsmitglied Dr. phil. Werner Hagmann veranschaulicht dies hier exemplarisch am Thema Ärztemissionen

WERNER HAGMANN, Zürich/Sevelen

Am 22. Juni 1941 eröffnete Deutschland einen überfallmässigen Angriffskrieg gegen Sowjetrussland und erzielte innert kurzer Zeit gewaltige Gebietsgewinne. In der Schweiz lancierten germanophile Kreise um Oberstdivisionär Eugen Bircher und den Schweizer Gesandten Hans Fröhlicher in Berlin die Idee, als Geste des guten Willens gegenüber dem «Dritten Reich» eine freiwillige Ärztemission an die deutsche Ostfront zu entsenden. Der Anstoss dazu scheint vom prominenten Berliner Chirurgen Ferdinand Sauerbruch ausgegangen zu sein. Da aus Neutralitätsgründen eine offizielle Trägerschaft nicht infrage kam, wurde eigens ein Komitee für Hilfsaktionen unter dem Patronat des Schweizerischen Roten Kreuzes geschaffen. Finanziert wurden die Missionen durch die Wirtschaft.

Archiv für Zeitgeschichte sichert Dokumente von Beteiligten

Angeregt durch den Dokumentarfilm «Mission en enfer» (2003) von Fréderic Gonseth, worin die letzten damals noch lebenden Zeitzeugen der Missionen zu Wort kamen, ist es dem Archiv für Zeitgeschichte (AfZ) an der ETH Zürich gelungen, eine grössere Zahl von Quellenbeständen aus dem Besitz ehemaliger Missionsteilnehmer zu sichern und zugänglich zu machen. Vereinzelte Bestände – darunter der Teilnachlass von Eugen Bircher oder Nachlass von Rudolf Bucher – waren schon bei früherer Gelegenheit ins AfZ gelangt.

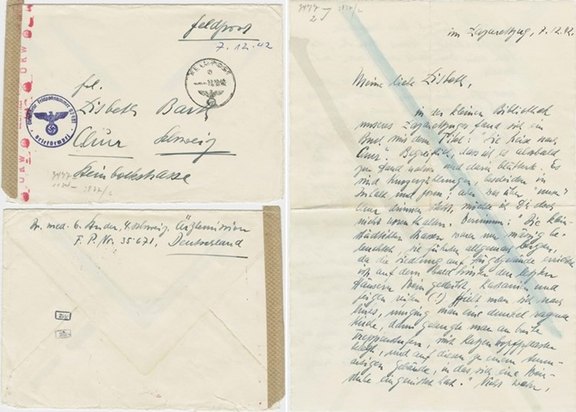

Welche Art von Dokumenten finden sich in diesen Beständen? Neben Schriftstücken organisatorischer bzw. amtlicher Art sind dies insbesondere Korrespondenz mit den Angehörigen in der Heimat, tagebuchartige Aufzeichnungen des Erlebten, Fotografien (was angesichts der offiziellen Fotoverbots erstaunt), einzelne Gegenstände («Souvenirs») sowie Presseberichte. Zu den zeitgenössischen Unterlagen kommen solche aus der Retrospektive hinzu, zur historischen Aufarbeitung der Missionen (publizierte Erinnerungen, Interviews etc.).

Auf Voranmeldung hin sind diese Unterlagen für alle Interessierten im Archiv für Zeitgeschichte (https://www.afz.ethz.ch/) zugänglich. Alle Quellenzitate in diesem Text stammen aus Beständen im AfZ, ebenso alle Abbildungen.

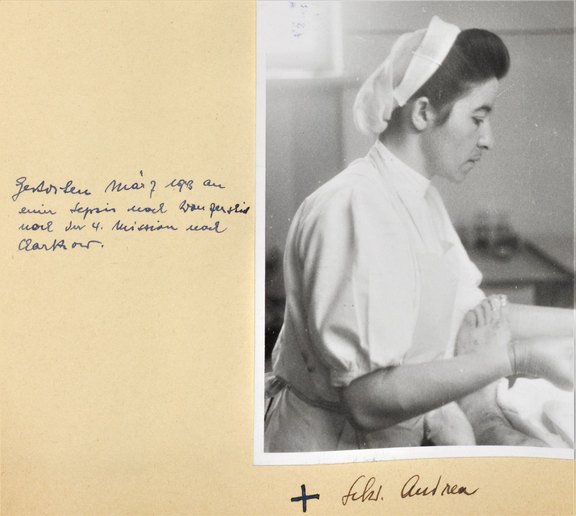

Von Smolensk bis Stalino – vom Sturm auf Moskau zum Desaster von Stalingrad

Zwischen dem deutschen Vorstoss Richtung Moskau im Winter 1941/42 und dem Desaster von Stalingrad im Winter 1942/43 kamen so insgesamt vier Missionen zustande mit jeweils rund 80 Beteiligten (Ärzten, Krankenschwestern, medizinischem Hilfspersonal, Sekretärinnen, Motorfahrern) für eine Einsatzdauer von rund drei Monaten. Während die Zielgebiete der ersten und vierten Mission (Smolensk bzw. Stalino) in Frontnähe lagen, waren die zweite und dritte Mission mit Warschau und Riga im Hinterland angesiedelt.

Für die Teilnehmer galt eine strikte Schweigepflicht, ebenso ein Verbot, Fotoapparate mitzunehmen. Ohne ihr Wissen wurden sie der deutschen Wehrmachtsberichtsbarkeit unterstellt. In der Vereinbarung zwischen dem Oberkommando des Heeres und dem Komitee für Hilfsaktionen unter dem Patronat des SRK vom Oktober 1941, war dazu in Art. 15 («Rechtliche und dienstliche Unterstellung») u.a. festgehalten: «Die Mitglieder der freiwilligen Schweizer Hilfsaktion unterstehen […] als Heeresgefolge beim Feldheer der deutschen Wehrmachtsgerichtsbarkeit und den militärischen deutschen Strafgesetzen, sowie der Disziplinarstrafordnung für das Heer». Erst bei späteren Missionen scheint dies gegenüber den Teilnehmenden offengelegt worden zu sein. Ausserdem war ihnen die Behandlung russischer Verwundeter untersagt – ein Verrat sowohl am Neutralitätsprinzip wie auch an den Grundsätzen des Roten Kreuzes.

Motivation – zwischen Idealismus, Weiterbildung, Abenteuerlust und Politik

Die Motivation der Teilnehmenden war sehr unterschiedlich: Während die einen einfach humanitäre Hilfe leisten wollten, sahen andere darin eine einmalige Gelegenheit zur beruflichen Weiterbildung (Kriegschirurgie). Robert Hegglin etwa schreibt dazu in Riga: «Besondere Freude macht mir die Infektionsabteilung, weil ich hier nun die Gelegenheit habe, eine Menge von Infektionskrankheiten en masse zu sehen, wie ich das zu Hause niemals könnte, z.B. Malaria, Wolhynisches Fieber, Flecktyphus, Typhus usw.»

Auch Abenteuerlust und die politische Gesinnung konnten eine Rolle spielen. Neben vielen eher unpolitischen Teilnehmenden fanden sich auch dezidierte Gegner des NS-Regimes wie Rudolf Bucher (der spätere Mitbegründer der Schweizerischen Rettungsflugwacht REGA), aber auch überzeugte Befürworter darunter. Die politische Haltung von Eugen Bircher, Mitinitiant und eigentlicher «Kopf» der Missionen, entlarvt eine Äusserung gegenüber dem Generaladjutanten des Generalobersten Fedor von Bock während seines Aufenthalts an der Ostfront 1942: «Ich bitte Sie, Herr Generaladjutant, sagen Sie Ihrem Führer, dass wir, die freiwillige schweizerische Ärztemission an der deutschen Ostfront, ihm dankbar sind, dass wir Schweizer mithelfen dürfen im Kampf gegen den Bolschewismus.» Alfred Cattani, damals stv. Chefredaktor, meinte in der NZZ vom 17./18.9.1988: «Bircher hat diese Mission eindeutig nicht als humanitär, sondern vornehmlich politisch verstanden. Damit liess er sich […] von den Deutschen als Instrument missbrauchen […]».

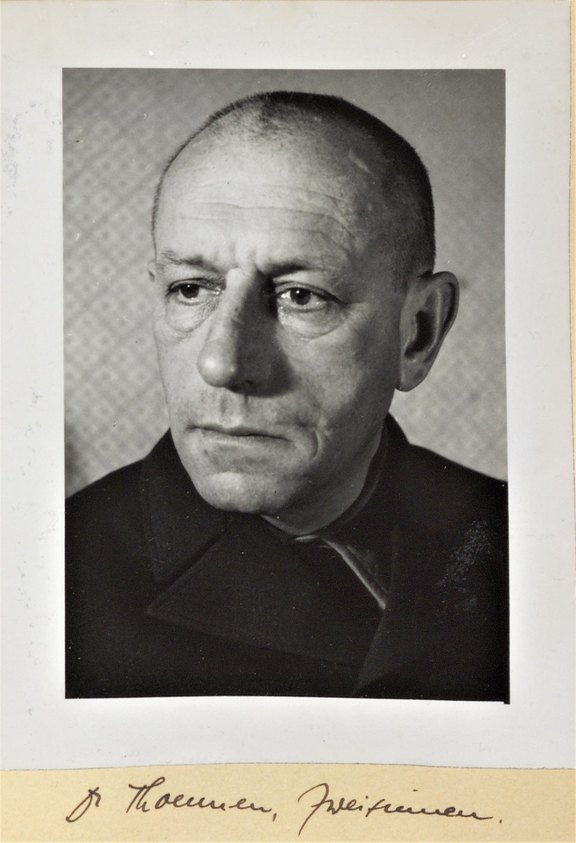

Als feuriger Anhänger des NS-Regimes entpuppte sich auch Fritz Thönen (Auszug aus dem Bericht von Peter Fischer von der 2. Mission): «Thönen: Arzt in Zweisimmen. Er gab sich von Anbeginn als Freund und Verehrer des Nationalsozialistischen Regimes zu erkennen. Thönen und 3 weitere Ärzte wurden mit einigen Schwestern als Einzige nicht in Warschau, sondern in Radom eingesetzt. Ausser einem kleinen Besuch bei uns in der Zwischenzeit sahen wir sie erstmals wieder auf der Rückfahrt, wo sie durch ihr Benehmen auffielen. Thönen und seine 3 Kameraden rühmten lautstark ihren Aufenthalt in Radom, wie sie von der dortigen SS herzlich aufgenommen wurden, stets an ihren Gemeinschaftsanlässen teilnahmen. Sie seien als ihresgleichen betrachtet worden, lernten eifrig ihre Sprechweise und ihre Lieder, von denen sie während der Fahrt immer wieder Müsterchen zum Besten gaben.»

Vorbereitung und Hinreise

Sobald den Bewerbern eine Zusage für die Teilnahme an eine Mission vorlag, begannen die Vorbereitungen. Dazu gehörte die Impfung gegen Fleckfieber und Pocken, weitere Impfungen folgten während der Mission. Die Ausrüstung richtete sich nach einer vom Komitee zusammengestellten Liste. Auch die Anfertigung der Spezialuniform oblag den Teilnehmenden. Um wenigstens äusserlich den Schein von Neutralität zu wahren, kam die normale Militäruniform nicht in Frage. Es handelte sich um eine dunkelblaue Phantasieuniform ohne Rangabzeichen, einzig mit einem Schweizerkreuz auf der Mütze, bei den Ärzten zusätzlich mit dem Äskulapstab am Ärmel. Die männlichen Teilnehmer waren zudem mit einer Dienstwaffe zwecks Selbstverteidigung ausgerüstet.

Einrücken mussten die Teilnehmenden in Bern, wo sie verabschiedet wurden und wo die lange Reise mit der Bahn begann. Nach dem Grenzübertritt wurden Personalausweis der Wehrmacht («Keitel-Pass») und deutsche Erkennungsmarke («Grabstein») ausgehändigt.

In Berlin wurden die Missionen von deutscher Seite offiziell begrüsst. Von dort ging es in mehrtägiger Fahrt nach Osten, in der Regel in einem Lazarettzug. Dieser wird von Paul Handschin beschrieben, der mit der 3. Mission nach Riga reiste: «Um 12.00 reisten wir vom Potsdamerbahnhof [Berlin] weg dem Osten entgegen in einem leeren Lazarettzug, der wieder an die Front zurückfuhr. Der Zug ist sehr gut eingerichtet, besteht aus etwa 12 Wagen, teils 1. oder 2. Klasswagen, zum Teil Wagen mit zwei Reihen übereinander montierter Betten. Außerdem enthält der Zug einen Bureauwagen mit Telephon, einen Operationswagen, in dem dringende Operationen wie Stillen von Blutungen vorgenommen werden können. In einem Küchenwagen kann für 300 - 400 Mann gekocht werden.»

«Verwundet zu 90 Prozent nicht durch Feindeinwirkung, sondern durch ‘General Winter’»

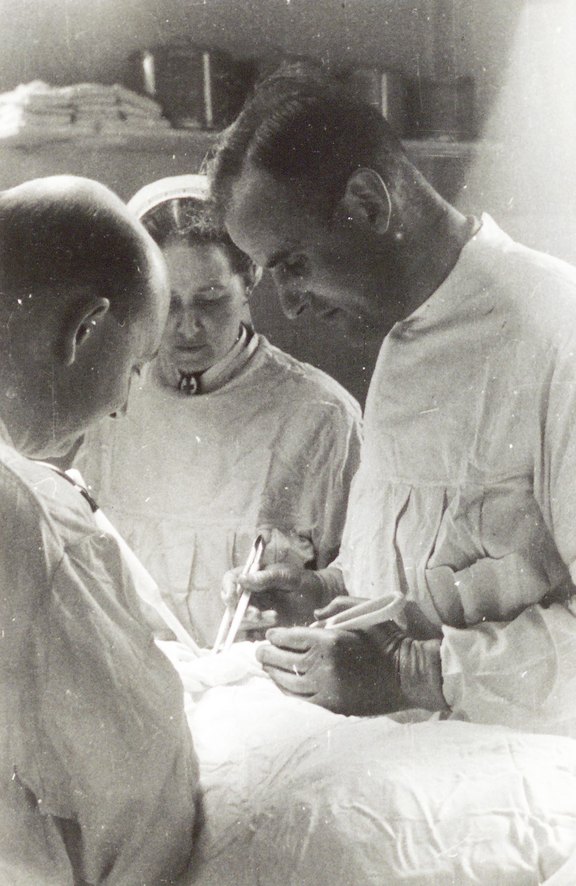

Viele Teilnehmende habe ihre Erlebnisse in tagebuchartigen Aufzeichnungen festgehalten. Der Alltag im Kriegslazarett nimmt darin meist breiten Platz ein. Wie unvorstellbar grauenvoll dieser Alltag oft gewesen sein muss, lässt schon die pointierte Einschätzung von Ernst Ruppaner, Chefchirurg, erahnen, der nach seiner Rückkehr von der 1. Mission in Smolensk konstatierte: «Das ist keine Chirurgie mehr, das ist Schlächterei».

Auch bei den Einsätzen im «Hinterland» bekamen die Teilnehmer die Auswirkungen des Krieges in ihrer vollen Härte zu sehen – dazu ein Auszug aus Bericht von Peter Fischer von der 2. Mission in Warschau:

«In den 12 - 14 Mann fassenden umgewandelten Schulzimmern lagen die eingelieferten Verwundeten. Verwundet zu 90% nicht durch Feindeinwirkung, sondern durch ‘General Winter’, wie sich die Deutschen verniedlichend ausdrückten. Alles Erfrierungen 3. Grades zum Einen von Nase und Ohren, meist aber der unteren Extremität: bei Einigen bis alle Zehen, bis Mittelfuss, bis Sprunggelenk, bis zum Knie reichten die weissen, puls- und gefühllosen Partien, gegen das noch Gesunde durch eine eitrige stinkende Demarkationslinie abgegrenzt. […] war einmal die Demarkationslinie klar abgezeichnet, griff man zu Schere und Pinzette und trennte den abgestorbenen Gliedteil ab: 2 Zehen, 20 Zehen, 70 Zehen pro Morgen. Eine Anästhesie erübrigte sich, alles war ja schon gefühllos.»

«Mit beiden Beinen in den Himmel …» – ungeschönter Lazarettalltag

Rudolf Bircher, der im Rahmen der 4. Mission in Stalino – also in Frontnähe – stationiert war, legt das durch die Kesselschlacht von Stalingrad verursachte Grauen schonungslos offen:

«8.12.1942. Dieser schreckliche Tag. Grauen. 45 frisch Verletzte aus dem Kessel von Stalingrad. […] Frische Luftlandetruppen direkt aus Deutschland wurden in den Kessel geworfen. Die ersten Opfer liegen da auf Bahren und Operationstisch, in den kalten Durchgängen und den kleinen kalten Zimmern. Und stöhnen und jammern leise. Wasser! Cigaretten! Mit müden Blicken. Struppigen Haaren. Tage- und wochenlang unrasiert. Ungewaschen. […] Eingefallenen Backen. Und zitternden Gliedern. […] Alle 45 Burschen werden der Reihe nach im Operationssaal vorgenommen. Neu verbunden. Incidiert. Mehrere amputiert. Immer dasselbe, Um gotteswillen mein Bein. ‘Was willst du lieber: mit beiden Beinen in den Himmel oder mit einem Bein in die Heimat?’ Der Seelenkampf war bald entschieden. […] Gegen Mitternacht gehen wir noch ins Kasino. Zum Nachtessen. Wir sitzen beisammen mit den deutschen Kameraden und trinken ein paar Cognaks.»

Neben den Verletzungen machten Patienten und Personal auch die allgegenwärtige Wanzen- und Läuseplage zu schaffen – Therese Bühler dazu aus Stalino: «Nur das Ungeziefer war das Schrecklichste an allem. Dessen wurde man im ganzen Lazarett nicht Herr.»

Überlebten Wehrmachtsangehörige ihre Verletzungen, bedeutete dies aber nicht in jedem Fall die «Rettung»: «Heute traf ich einen degradierten Oberleutnant. Er war auf der Station, um sich eine Handwunde verbinden zu lassen. Morgen wird er erschossen. Weil er seine Kp.-Stellung ohne ausdrücklichen Befehl räumte. […] Mehrmals in dieser Woche wird hier in Stalino executiert»

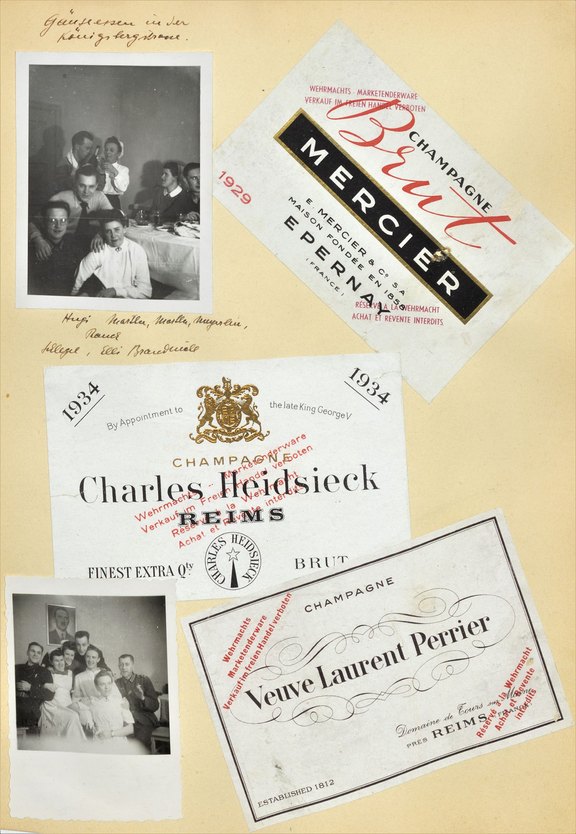

«Marketenderware» – flüssiges Beutegut zur Hebung der Truppenmoral

Der belastende Lazarettalltag förderte wohl bei vielen Teilnehmern die Bereitschaft, wenigstens für kurze Zeit Ablenkung im Alkohol zu suchen. Unter den Weinen und Spirituosen befand sich auch Beutegut vor allem aus Frankreich, das unter dem Begriff «Wehrmachts-Marketenderware» erhältlich war. Dass dies den Beteiligten durchaus bewusst gewesen sein muss, zeigt die Aussage der ehemaligen Missionsteilnehmerin Elsi Eichenberger, die im Interview für den Film «Mission en enfer» vielsagend von «französischer Erbschaft» spricht. Arnold Brack berichtet dazu von der 4. Mission aus Rostow am Don: «11.Februar [1943]. Die Russen sollen doch im Anrücken sein. Circa 180 km vor Dnjepropetrowsk. Die Marketenderwaren werden heute ausgegeben: Sekt, Wein Cognac, Zigaretten. Unsere Gesellschaft ergibt sich dem Festen. Alle wollen die Gelegenheit benützen, noch einmal richtig lustig zu sein.»

«Abgänge durch Tod oder Versetzung in andere Lager (lies Vernichtungslager)»

Grauenvolles spielte sich nicht nur im Lazarett ab. Verschiedene Teilnehmende wurden direkt oder indirekt auch Zeugen der von deutscher Seite begangenen Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Rudolf Bucher etwa, damals Chef des Blutspendediensts der Armee, wurde Augenzeuge einer Geisselerschiessung in Smolensk – er berichtete darüber in der Fernsehserie «Die Schweiz im Krieg» (1973) von Werner Rings. Die authentische und präzise Schilderung dieses Massakers ist auch Jahrzehnte danach nur schwer zu ertragen.

Peter Fischer, Teilnehmer der zweiten Mission, konnte dank einer zufälligen Reisebekanntschaft ganz offiziell das Warschauer Ghetto besuchen:

«Durch die Vermittlung unseres freundlichen Mitreisenden von Zakopane wurden wir mit dem Beauftragten für jüdisches Siedlungswesen im Generalgouvernement bekannt gemacht. Der empfing uns in seinem Bureau und gab uns erst einige Auskünfte über sein Arbeitsgebiet. Im Ghetto fänden ungefähr 500’000 Menschen Platz. Die Abgänge durch Tod oder Versetzung in andere Lager (lies Vernichtungslager) in der Höhe von durchschnittlich 300 Menschen pro Tag würden dauernd ersetzt durch Juden aus anderen Gegenden. […]

Im Ghetto erlebte Fischer aus unmittelbarer Nähe die grauenhaften Lebensbedingungen der eingepferchten jüdischen Bevölkerung, die dort bis zu ihrer Deportation in die Vernichtungslager dahinvegetierten. Dazu ein kleiner Ausschnitt aus seinem Bericht:

Wir konnten wünschen, was wir noch sehen wollten. So wurden wir zu einem Gefängnis geführt. Im Eingangsraum war eine Tafel: "240 Plätze. Bestand heute: 1420 Insassen". Dicht eingepfercht standen junge Burschen in den Räumen. Sitzen oder liegen konnten sie ja nicht. Es stank fürchterlich nach Ausdünstungen und Exkrementen. Unser Führer erklärte uns, das seien alles Jugendliche, die durch irgend ein Schlupfloch […] in die Stadt gelangten und dann dort aufgegriffen wurden. Sie würden für 2-3 Tage hier eingesperrt. Erwachsene, die ohne spezielle Bewilligung in der Stadt geschnappt würden, müssten sofort erschossen werden.»

Auf eigene Faust konnte Fischer sich zusammen mit einem Kollegen durch eine kurzfristig bestehende kleine Bresche in der Friedhofsmauer auch noch Zutritt zum vom übrigen Ghetto abgetrennten Ghettofriedhof verschaffen, wo er Berge von Leichen und Massengräber sah.

«Das ist das neue Europa, die Kultur des 20. Jahrhunderts»

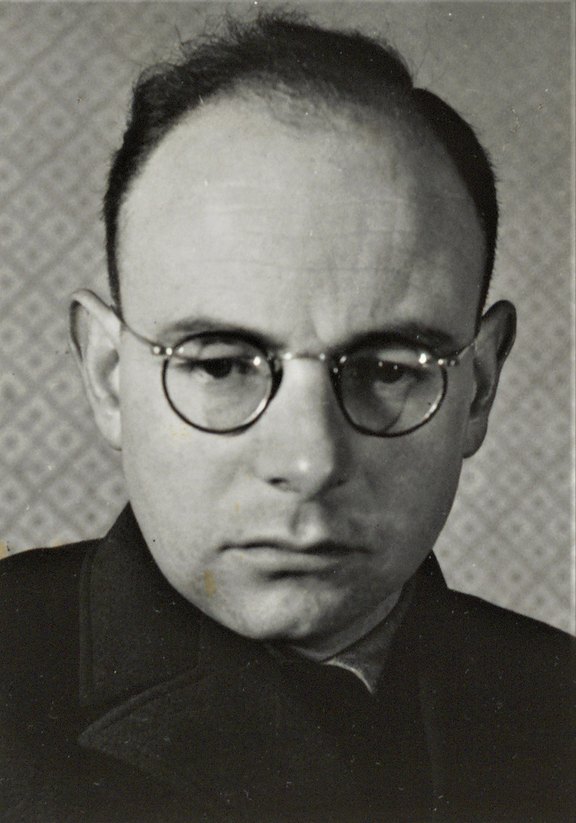

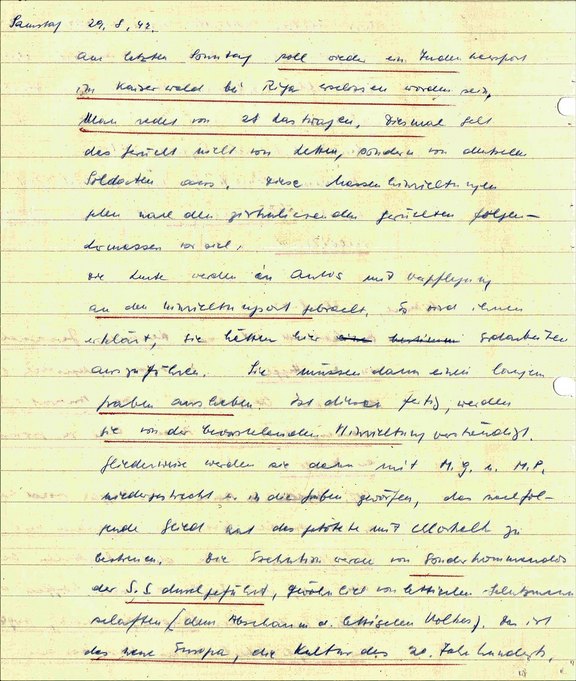

Gerhard Weber bekam – wie auch andere Teilnehmer der dritten Mission – Kenntnis von den Massenerschiessungen von Juden in Riga:

«Samstag, 29.8.42. Am letzten Sonntag soll wieder ein Judentransport im Kaiserwald bei Riga erschossen worden sein. Man redet von 28 Lastwagen. Diesmal geht das Gerücht nicht von Letten, sondern von deutschen Soldaten aus. Diese Massenvernichtungen gehen nach den zirkulierenden Gerüchten folgendermassen vor sich: Die Leute werden in Autos mit Verpflegung an den Hinrichtungsort gebracht. Es wird Ihnen erklärt, sie hätten hier Erdarbeiten auszuführen. Sie müssen dann einen langen Graben ausheben. Ist dieser fertig, werden sie von der bevorstehenden Hinrichtung verständigt. Gliederweise werden sie dann mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen niedergestreckt und in die Gruben geworfen, das nachfolgende Glied hat das getötete mit Chlorkalk zu bestreuen. Die Exekution werde von Sonderkommandos der SS durchgeführt, gewöhnlich von lettischen Schutzmannschaften (dem Abschaum des lettischen Volkes). Das ist das neue Europa, die Kultur des 20. Jahrhunderts.»

«Die Deutschen machen es einem moralisch denkenden Menschen schwer […]»

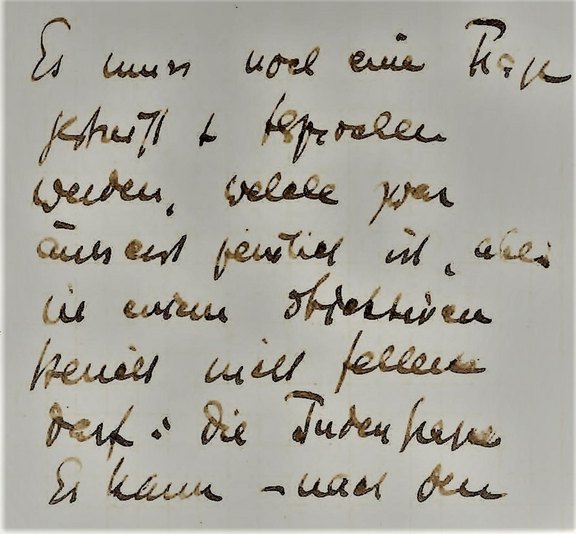

Von den Judenerschiessungen in Lettland berichtet auch Robert Hegglin, ebenfalls Teilnehmer der 3. Mission, in seinem Tagebuch:

«Es muss noch eine Frage gestreift und besprochen werden, welche zwar äusserst penibel ist, aber in einem objektiven Bericht nicht fehlen darf: Die Judenfrage. Es kann - nach den mir vorliegenden Berichten von deutschen Soldaten, Offizieren und Letten keinem Zweifel unterliegen, dass in der Umgebung von Riga seit der deutschen Besetzung nahezu 100'000 Juden erschossen worden sind. Die Angaben schwanken zwischen 40'000 + 90'000. Judenerschiessungen sind auch in allen andern grösseren Orten in Lettland vorgenommen worden. […]Es sollen an einem Tag bis 1000 Erschiessungen vorgenommen worden sein. Die Juden schaufeln ihr Massengrab offenbar selbst. Werden dann aufgefordert, sich nackt auszuziehen, wobei gut organisiert Ringe und Kleider an verschiedenen Orten abgegeben werden müssen - so erzählt dieser Lette. Dann erfolgt die Erschiessung durch Maschinenpistolen oder auch Nackenschuss. Die Erschiessung wird an Männern, Frauen und Kindern gleicher Weise durchgeführt. Wie es sich mit der Ausschmückung dieser Erschiessungen verhält, weiss ich nicht, absolute Tatsache aber dürfte sein, dass hier in Lettland Tausende von Juden von Letten (unter deutschem Befehl) erschossen worden sind.

Dass es gegenüber diesen Massnahmen unsererseits nur schärfste Ablehnung geben kann, dürfte zweifellos sein. Die Deutschen machen es einem moralisch denkenden Menschen schwer, sich für sie einzusetzen. Haben sie diese blutigen Schandtaten tatsächlich notwendig? Dann sind sie auch nicht berufen, die Herren Europas zu werden.»

Chaotischer Rückzug nach dem Fall Stalingrads

Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad Ende Januar / Anfang Februar 1943 waren plötzlich auch die rückwärtigen Lazarette, wo die Teilnehmer der 4. Mission eingesetzt waren, gefährdet und mussten teils unter chaotischen Bedingungen überstürzt evakuiert werden. Die in Stalino stationierte Thérèse Bühler berichtet dazu Folgendes:

«Tags nachher teilte uns dann unser Chef, Herr Hptm. Howald mit, dass es vorgesehen sei, dass wir am 14.2. [1943] nach Dnjepropetrowsk zurückversetzt werden sollen. […] Wegen Durchbruch und Zerstörung der Bahnlinie Stalino - Dnjepropetrowsk durch die Russen [war es aber] nicht mehr möglich […] per Bahn nach rückwärts zu kommen. Nach gewaltigen Anstrengungen gelang es Hptm. Howald die dortige Heeresleitung dazu zu bewegen, uns zwei Autobusse zur Verfügung zu stellen, und am 15.2. am Morgen fuhren wir südwärts durch die Steppe nach Saporoshje. Dieser Rückzug war für mich ein Erlebnis, das ich zeitlebens nicht mehr vergessen werde. […] [Es] tat sich zur linken und rechten Seite unseres fahrenden Busses ein Bild auf, das an die Bilder von ‘Marignano’ erinnert.»

Nicht viel besser ging es dem in Rostow eingesetzten Arzt Arnold Brack. Immerhin ist noch ein Rückzug per Bahn möglich:

«21. Januar [1943]. Neuer Befehl: Lazarett muss geräumt werden. Nur Sterbende bleiben zurück. […] 27. Januar […] Unser Wagen: auf der einen Seite 4 Pritschen. Auf der andern Strohlager. Mitten drin ein Ofen und eine Bank. Eine Kiste mit Kohlen. Die Schiebetüren mit Wolldecken vermacht. Nachts brennt eine Laterne. Neben dem Ofen eine Bank. Wir fahren erst gegen 9 Uhr los. Gegen Mittag erreichen wir Slaviansk. […] Durch ein kleines, viereckiges Guckloch schauen wir uns Russland an. Noch einmal kommt ein gewaltiges Fabrikareal. Dann sieht man nur noch die Ebene und die kleinen russischen Dörfchen mit Strohhäuschen. Der Wind heult um die Wagen und zieht durch die Ritzen. Trotz den Tüchern zieht es.»

Kontroverse Aufarbeitung

Dezidierte Kritik an den Missionen wurde bereits von den Teilnehmern selbst, und zwar schon während und unmittelbar nach den Missionen erhoben, also keineswegs nur aus zeitlicher Distanz und von «Nachgeborenen», die nicht «dabei gewesen» seien, wie dies von den Missionen gegenüber unkritisch Eingestellten mitunter suggeriert wird. Diese Kritik galt nicht primär den einzelnen Teilnehmenden, sondern den Missionen an sich, deren Initianten die Missachtung von Neutralität und Rotkreuzidealen bewusst in Kauf nahmen. Einzelne Teilnehmer meldeten ihre Beobachtungen zwar bereits unmittelbar nach ihrer Heimkehr den zuständigen militärischen und zivilen Stellen – bewirkt scheint dies aber kaum etwas zu haben.

Nach dem Krieg begannen verschiedene Missionsteilnehmer und -teilnehmerinnen ihre Erlebnisse zu publizieren. Rudolf Bucher löste mit seinem 1967 erschienen Buch «Zwischen Verrat und Menschlichkeit», worin er auch die erlebten Kriegsverbrechen dokumentiert, eine heftige Kontroverse um die Beurteilung der Missionen aus. Eine erste und bis heute wegweisende wissenschaftliche Aufarbeitung leistete Willi Gautschi in der «Geschichte des Kantons Aargau» (1978), aus welchem Eugen Bircher, der «Kopf» der Missionen, stammte.